Acho que as pessoas estão sem palavras para falar das coisas e do mundo. Não porque não existam palavras suficientes, mas porque vivemos num mundo que está há demasiado tempo a investir num movimento predador das palavras: a era das hashtags, das keywords, das word clouds, e das métricas (ou seja, dos números), em vez da palavra escrita. Esta é também uma era em que a lógica binária das máquinas que usamos tem ditado a forma binária como pensamos e estruturamos as nossas opiniões, com a ajuda de uma agenda mediática baseada em maniqueismos que nos colocam perpetuamente numa lógica de competição entre opiniões polarizadas artificialmente, sejam estas sobre posições políticas, questões sociais, etc.

Há alguns anos detetei a ausência de palavras para falar dos temas que me inquietavam: o artesanato, o preço das coisas, o consumo, a manufatura; a diferença entre um objeto feito à mão e um objeto feito industrialmente “em escala”. Todas estas ideias estavam em caixas bastante separadas e havia já alguns discursos associados. O discurso corrente dizia-nos que o artesanato era uma atividade local que tinha de ser “promovida” e “preservada” sob pena de se acabarem as praticas dos artesãos — que, aparentemente, estão “a desaparecer”.

O preço das coisas, não é geralmente posto em causa excepto quando falamos de poder de compra — mas nunca é visto de um ponto de vista moral: coisas que são eticamente demasiado caras enquanto outras são absurdamente baratas. O contexto da produção destes bens e da sua relação com o seu preço não é geralmente posto em causa. Mais recentemente, a excepção tem sido o movimento Fashion Revolution e plataformas semelhantes que se têm ocupado não só de dar visibilidade a quem faz a roupa que vestimos mas em que condições e para que empresas. Este movimento tem tido algum impacto na forma como vemos as cadeias de produção em massa, mas é ainda uma gota no oceano para a mudança que é preciso para mudar realmente este sistema de fazer coisas.

1. O futuro lá longe

Tenho chegado à conclusão de que, para podermos abraçar a ideia de urgência na alteração dos nossos modos de vida, é essencial que haja uma motivação positiva. A ideia de colapso climático e de crise social, económica e mesmo civilizacional coloca-nos perante um beco sem saída. Não é por acaso que o conceito de “ansiedade climática” é um problema real de uma geração que se sente sem saídas possíveis.

O modelo atual de hiperconsumo, e a ideia de comprar e deitar fora estão diretamente relacionados com um mundo sem uma ideia forte de futuro (o futuro possível é daqui a 6 meses ou um ano). Não conseguirmos vislumbrar o futuro — ou não conseguirmos acreditar nele — afunda-nos num ciclo de compra e desperdício perpétuo que só sublinha, e alimenta, um sistema de consumo inconsciente e alienado do nosso habitat. Para almejar a mudança, e esse equilíbrio utópico com o meio ambiente, é necessário desenhar o futuro, antes de mais, na nossa imaginação coletiva.

As sociedades evoluem também porque se projectam no futuro, pensam as condições da sua perenidade, transmitindo com este fim um capital intelectual e simbólico às gerações seguintes, levam a cabo um projeto de sociedade e de civilização, constroem uma visão do homem e definem as metas da vida social. Importa, portanto, que nos furtemos a custo de uma dialética da euforia ou do desespero e que levemos avante um esforço de reflexão crítica sobre nós, sobre as nossas próprias realidades e sobre a nossa situação no mundo: pensarmo-nos, representarmo-nos, projectarmo-nos.

Felwine Sarr1

2. O futuro aqui tão perto

Há algum tempo vi esta série franco-senegalesa2 que passou na RTP2. É uma série que tem lugar no Senegal contemporâneo, entre o final de 2023 e o início de 2024. É uma história passada no futuro. É claro que se a virmos daqui a uns meses, será uma história contemporânea, mas a ideia de apontar para o futuro é um detalhe curioso que tem muito a dizer-nos, a nós ocidentais, sobre a nossa relação com o futuro. Em primeiro lugar, porque o tema ‘futuro’ nas sociedades ocidentais se tem tornado um tabu, e não admira que a produção cultural dos últimos anos dedicada ao futuro esteja quase sempre centrada em narrativas distópicas, e num futuro longínquo. Enquanto que as narrativas africanas e da diáspora africana têm projetado no futuro uma utopia com memória histórica: de que chegou finalmente o tempo de se afirmarem como povos de pleno direito, sem esquecer a memória da sua profunda desumanização nos últimos 5 séculos.

Nos séculos das conquistas, exploradores e aventureiros empossaram esta misteriosa África com os seus mais originais e escabrosos fantasmas. O continente das maravilhas tornou-se para alguns o tubo de escape de uma selvajaria que as nações civilizadas reprimiam nos seus limbos. Absolutamente tudo era permitido neste continente: pilhagens, destruição de vidas e de culturas culturas, genocídios (Hereros), violações, experiências científicas, todas as formas de violência por lá conheceram, sem sobressalto, o seu apogeu.

Mais recentemente, graças a um vento que parece ter virado, emergiu uma retórica de euforia e de otimismo. Doravante, o futuro seria africano. O continente vem progredindo em termos de crescimento económico, e as perspectivas são boas.

Felwine Sarr, idem

3. O futuro (está) em nós

Recupero aqui um tema que me é tão querido: o futuro. Ou melhor, as narrativas sobre o futuro. E compreendo que para falar de um futuro que parecemos não desejar, — não porque o presente seja tão bom, mas porque o que se segue parece-nos cada vez pior — é necessário falar do passado. Porque é apenas a partir da memória dele que podemos construir um futuro no qual não cabem mais as coisas que rejeitamos. Talvez por isso seja tão natural ir em busca de narrativas não-europeias sobre o tema. Como pensam sobre o futuro os africanos, os povos indígenas da América do Sul e do Norte, os povos nativos da Groenelândia, ou da Oceânia? Temos cada mais mais contributos destas visões, e muitas relacionadas com o equilíbrio entre a vida humana e o nosso habitat, sem terem necessariamente de usar essa palavra odiosa: sutentabilidade. Na proa de tantos movimentos ambientalistas locais estão pessoas dos chamados povos originários, ou nativas. O que deveria talvez ser apenas: as pessoas locais — cujos territórios têm andado a saque da outra metade do mundo há vários séculos.

Quanto ao que podemos ver do futuro, a partir daqui, quero acreditar, por exemplo, que não vamos mais falar sobre mulheres, pessoas não-binárias ou pessoas racializadas da mesma forma — essa forma de nos referirmos aos outros mudou estruturalmente, e está relacionada com essa “outrização”, uma marginalização histórica de identidades censuradas que não podemos mais permitir. A narrativa euro-americana atual de que são estas identidades as culpadas pelas polarizações na opinião pública é apenas “areia-para-os-olhos”, quando sabemos hoje extamente como funcionam as métricas que ditam quase tudo aquilo que lemos, ouvimos e divulgamos ad eternum: os algoritmos.

Os ódios que se têm cimentado nas sociedades europeias, como se tivessemos voltado cem anos atrás (…) têm sido alimentados largamente por esta recusa em olhar o futuro, em ceder na direção de uma (con)vivência verdadeiramente comunitária, igualitária, e em equilíbrio com o planeta. São mais uma forma de legitimação do status-quo, criando fronteiras cada vez mais rígidas e conservadoras, cercando as possibilidades de acesso à riqueza e ao poder num elite auto-proclamada “de bem”, seja pelas suas posições políticas ou crenças religiosas. O que nos tem escapado largamente é que estas posições são feitas sempre contra o “outro” — o estrangeiro, o imigrante, o “infiel”, as mulheres, as pessoas LGBTQIA+.

Entao se o movimento tem de se dar no sentido de olhar o passado, para podermos ver o futuro, esse olhar tem de ser um olhar realmente contemporâneo. Nada de desculpas. Nada de: “não podemos olhar o passado com os olhos do presente”, como afirmam todos os opinion makers demasiado preguiçosos para lerem um livro ou dois que abale realmente as suas narrativas. Não é tanto sobre consenso esta conversa, mas sobre respeito pela humanidade do outro que tantas vez não queremos reconhecer porque isso implica olhar o passado com os únicos olhos possíveis: os olhos do século XXI, aos quais não existe ninguém que seja menos humano por motivo algum, por mais que a toda a hora haja alguém a reduzir a humanidade de grupos inteiros, e a comparar quem merece mais humanidade.

A propósito desta ideia e deste movimento — um olhar que se move tal como a câmara num filme — uma sugestão imperdível: o filme português Mosquito3, ambientado nas campanhas da expedição portuguesa em Moçambique, durante a Primeira Grande Guerra, onde o jovem Zacarias se vê deixado para trás pelo seu pelotão e atravessa o mato em busca dos seus (e dos nossos) sonhos de glória.

É na linguagem, que o filme se desvia do clássico para abraçar a história com mais crueza e contemporaneidade, colocando-nos assim mais perto do olhar (cada vez menos) inocente do jovem soldado. Há no filme uma espécie de flutuação entre a realidade e a fantasia, entre o passado e o presente, entre a fabricação e o quotidiano. As situações parecem fantásticas, mas são reais. Os delírios parecem reais, mas são fabricações de uma mente perturbada. E a suas recordações aparecem como fragmentos dispersos da memória. A ideia do real versus o imaginado é importante pois namora com a própria criação das histórias e das guerras e faz parte da narrativa de Mosquito, explorando o espaço imaginativo deixado vago pela amnésia histórica.

João Nuno Pinto

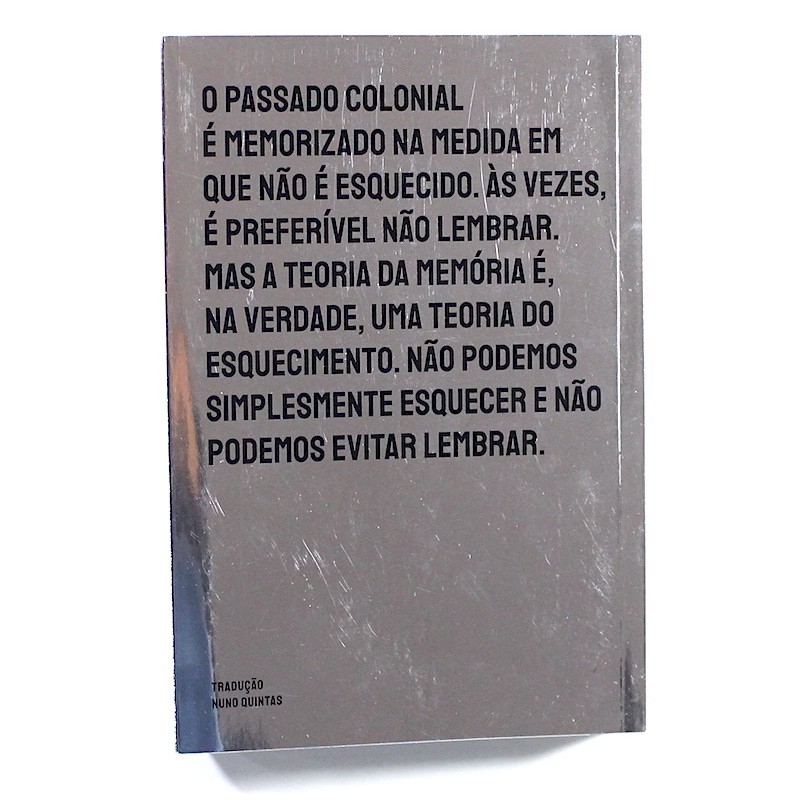

E deixo-vos apenas com mais uma citação, que se tem tornado uma espécie de mnemónica intelectual para mim neste tema, nesse livro que na sua (óptima) edição portuguesa, se fez tão acertadamente, espelho.4

Estiveste a ler a newsletter da Mariamélia. Se quiseres acompanhar as novidades do projeto, segue-nos no Instagram.

Memórias da Plantação, Grada Kilomba (2008). Orfeu Negro (2019).